Wie ist ein Energieausweis aufgebaut und wie wird die energetische Qualität eines Wohngebäudes berechnet?

Die Seite 1 des Ausweises enthält allgemeine Angaben zum Gebäude, darunter

- die Adresse,

- das Baujahr des Gebäudes,

- die Art der Anlagentechnik,

- die Anzahl der Wohnungen,

- Aussagen zu erneuerbaren Energien,

- zur Gebäudebelüftung und gegebenenfalls

- zur Gebäudekühlung sowie

- zur Inspektionspflicht für Klimaanlagen.

Außerdem ist auf der ersten Seite vermerkt, welches Verfahren zur Berechnung der energetischen Qualität des Wohngebäudes eingesetzt wurde: das für einen bedarfsorientierten oder verbrauchsorientierten Energieausweis.

Es gibt zwei Berechnungsverfahren: die für den Bedarfsausweis und den Verbrauchsausweis.

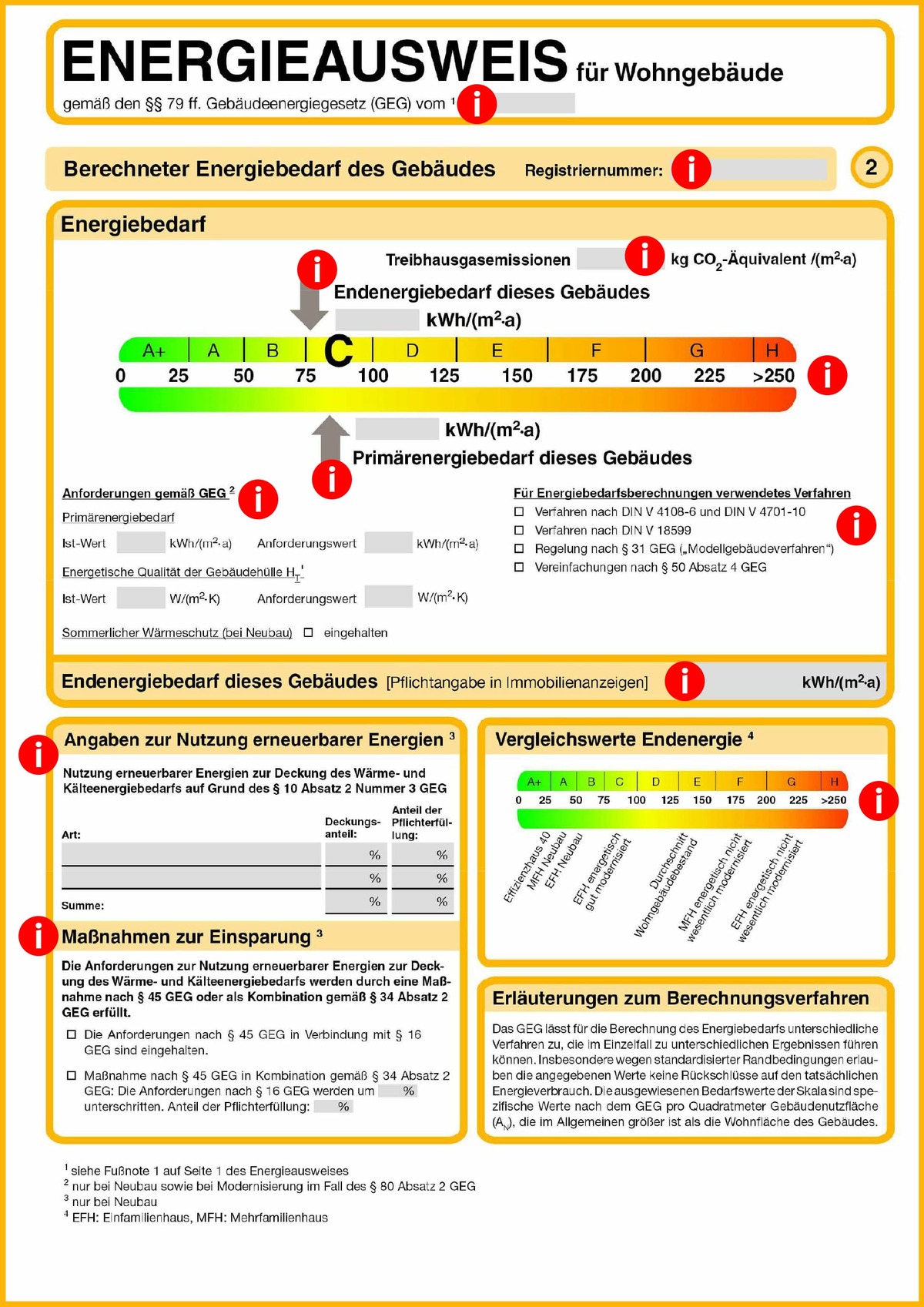

Wird die energetische Qualität auf Grundlage eines berechneten Energiebedarfs ermittelt, spricht man von einem "Bedarfsausweis". Die Kennwerte für den Energiebedarf sind dann auf Seite 2 des Dokuments ausgewiesen, während die dritte Seite unausgefüllt bleibt. Auf Seite 2 finden Sie auch Angaben zu Treibhausgasemissionen, die im alten Ausweis CO2-Emissionen hießen, sowie zu erneuerbaren Energien im Gebäude.

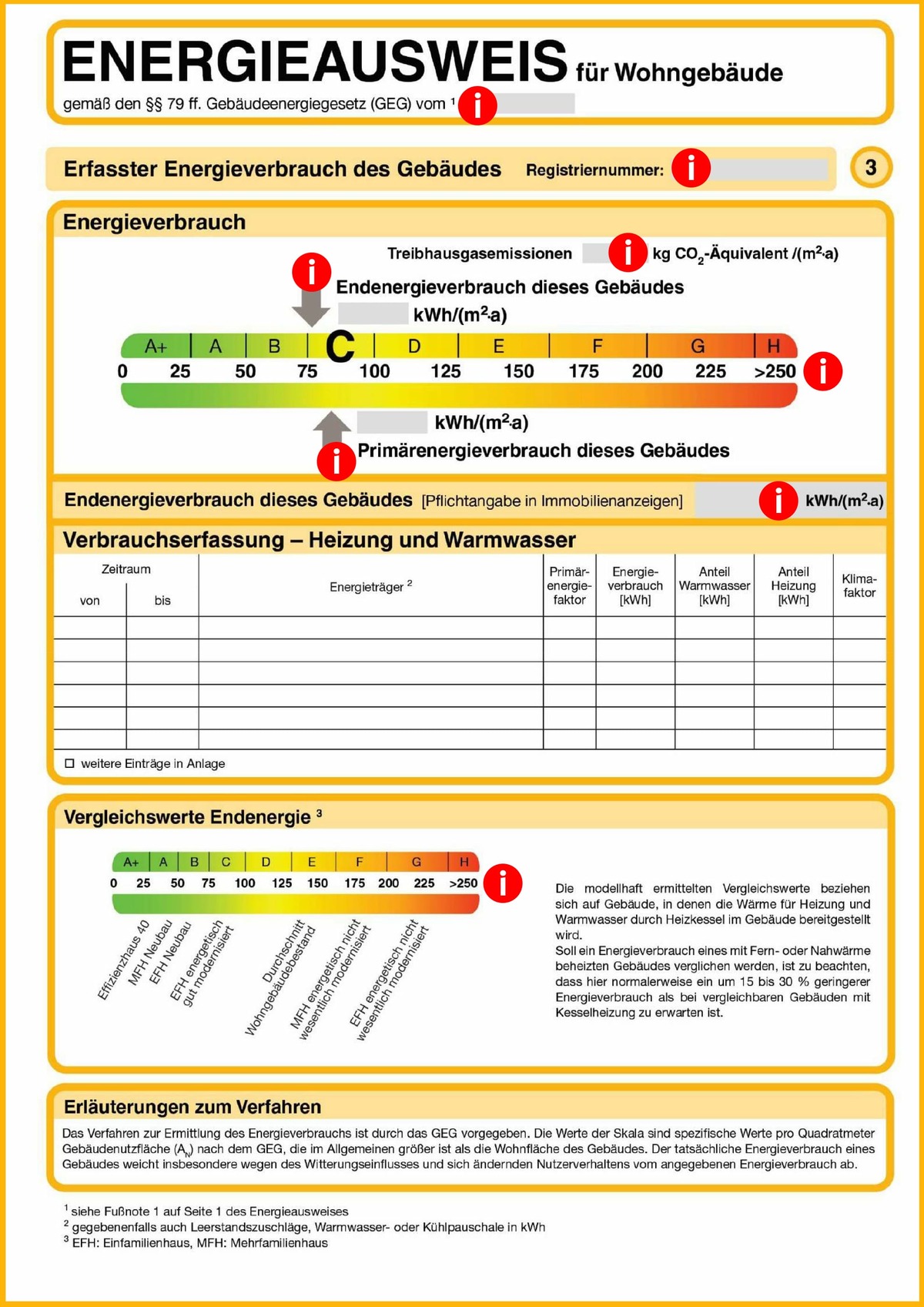

Wird im Ausweis der gemessene Energieverbrauch ermittelt, spricht man von einem "Verbrauchsausweis" und die Kennwerte für den Energieverbrauch sind auf Seite 3 dargestellt. In diesem Fall bleibt die zweite Seite unausgefüllt. Die Kennwerte geben den jährlichen Verbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche an.

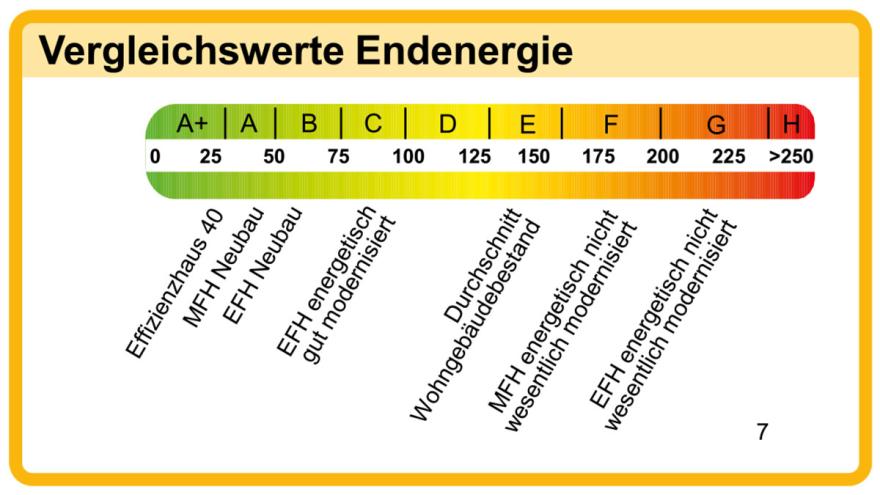

Je höher der Kennwert ausfällt, desto schlechter ist der energetische Zustand des Gebäudes. Eine zusätzliche Hilfe, um die Energieeffizienz von Häusern zu vergleichen, geben die Farben des Bandtachos und die Einteilung der Gebäude in Energieeffizienzklassen (A+ bis H). Anhand der Farben und von Vergleichswerten kann ein Haus eingestuft und mit anderen, typischen Häusern verglichen werden.

Achtung: Die Kennwerte beziehen sich nicht auf die Wohnfläche des Gebäudes, sondern auf die auf Seite 1 ausgewiesene sogenannte Gebäudenutzfläche A(N). Diese ist die gesamte Raumfläche welche beheizt oder gekühlt wird. Sie kann anhand von Gebäudeplänen exakt ermittelt werden, darf aber auch entsprechend den Rechenvorschriften mit dem beheizten Volumen oder der Wohnfläche geschätzt werden. Sie ist in der Regel etwas größer als die Wohnfläche.

Seite 4 des Energieausweises enthält für Hauseigentümer:innen in knapper Form kostengünstige Vorschläge zur Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes. Sind keine Empfehlungen zur Sanierung möglich, beispielsweise weil das Gebäude bereits umfassend saniert wurde, muss die Person, die den Ausweis ausstellt, dies auf dem Formular vermerken.

Auf Seite 5 finden sich abschließend einige Erläuterungen zu den Angaben im Ausweis sowie den Berechnungsverfahren.

Was versteht man unter dem Primärenergie-Kennwert?

Im Energieausweis ist von einem Primärenergiebedarf und einem Endenergiebedarf die Rede.

Der Primärenergie-Kennwert zeigt, wie viel Energie insgesamt nötig ist, damit ein Gebäude mit Heizwärme oder Warmwasser versorgt werden kann. Dabei geht es nicht nur um den Energieverbrauch im Haus selbst, sondern auch um die Energie, die schon vorher für die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport aufgewendet wurde.

Der Kennwert im Ausweis zeigt die Umweltauswirkungen des Hauses an und ist vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz von Interesse. Auch hier gilt: Je kleiner der Wert ausfällt, desto klimafreundlicher wird das Gebäude beheizt.

Was ist der Endenergie-Kennwert?

Der Endenergie-Kennwert gibt an, wie viel Energie ein Gebäude tatsächlich für Heizung, Warmwasser und gegebenenfalls Lüftung braucht, um angenehm bewohnbar zu sein. Er bezieht sich auf die Energiemenge, die direkt am Gebäude ankommt – unabhängig davon, wie oder wo sie erzeugt wurde. Im Energieausweis ist dieser Kennwert ein wichtiger Anhaltspunkt, um die Energieeffizienz eines Gebäudes einzuschätzen.

Während der Endenergie-Kennwert vor allem für die Einschätzung des praktischen Energieverbrauchs vor Ort wichtig ist, bietet der Primärenergie-Kennwert eine ökologischere Gesamtbetrachtung, weil er die vorgelagerten Prozesse mit berücksichtigt.

Im Energieausweis wird unter Endenergie nicht die gesamte tatsächlich vorhandene Energiemenge erfasst. Energiequellen wie Sonnenwärme am Gebäude oder Umweltwärme aus Luft und Erde bleiben dabei unberücksichtigt. Ob der Gesamtwert für das Gebäude größer oder kleiner als der Endenergie-Kennwert ist, hängt davon ab, welche Brennstoffe zu welchem Anteil zur Energieversorgung kombiniert werden können.

Ein guter Primärenergie-Kennwert allein muss aber nicht bedeuten, dass eine gute Bilanz vorliegt. So kann ein Haus mit einer Pelletheizung leicht einen guten Primärenergie-Kennwert erreichen, bei unzureichender Wärmedämmung aber dennoch Energiekosten wie ein Haus mit schlechterer Bewertung verursachen.