Welche Heizung darf seit 2024 neu eingebaut werden? Welche Heizung passt zu Ihrem Haus? Hier finden Sie einen Überblick zu zukunftsfähigen Heizungssystemen und Informationen, welche Vor- und Nachteile es jeweils gibt.

Was muss ich vor dem Heizungstausch beachten?

Mit dem Gesetz für Erneuerbares Heizen (Gebäudeenergiegesetz GEG) gelten seit 2024 neue Vorgaben für neue Heizungen. Heizungen, die die Vorgaben des GEG erfüllen, unterscheiden sich nicht nur abhängig vom Energieträger, sondern auch in der eingesetzten Technik, ihrer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und den Umweltbelastungen. Übrigens, keine Sorge: Sie müssen eine funktionierende Heizung oder eine Heizung, die sich noch reparieren lässt, nicht austauschen.

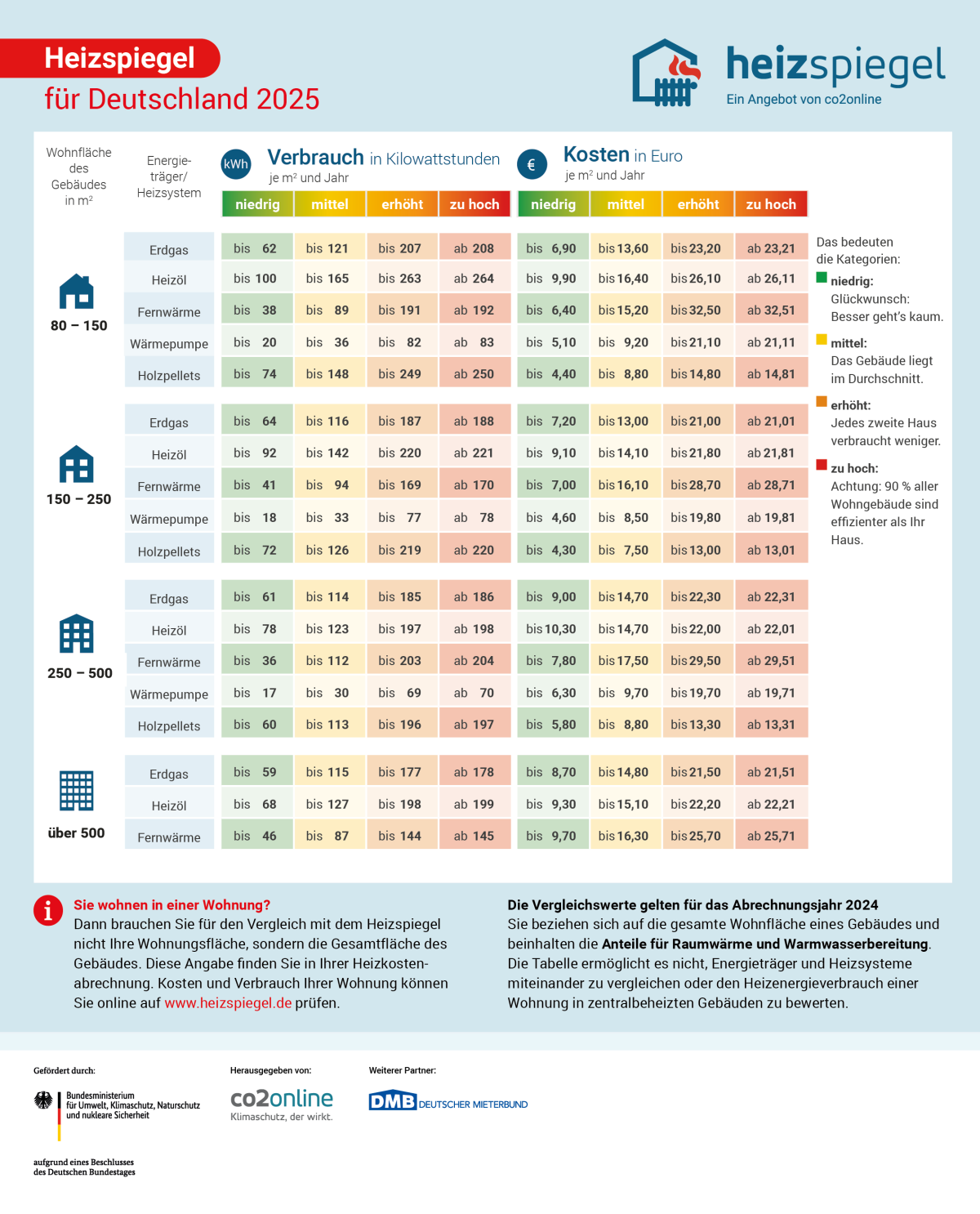

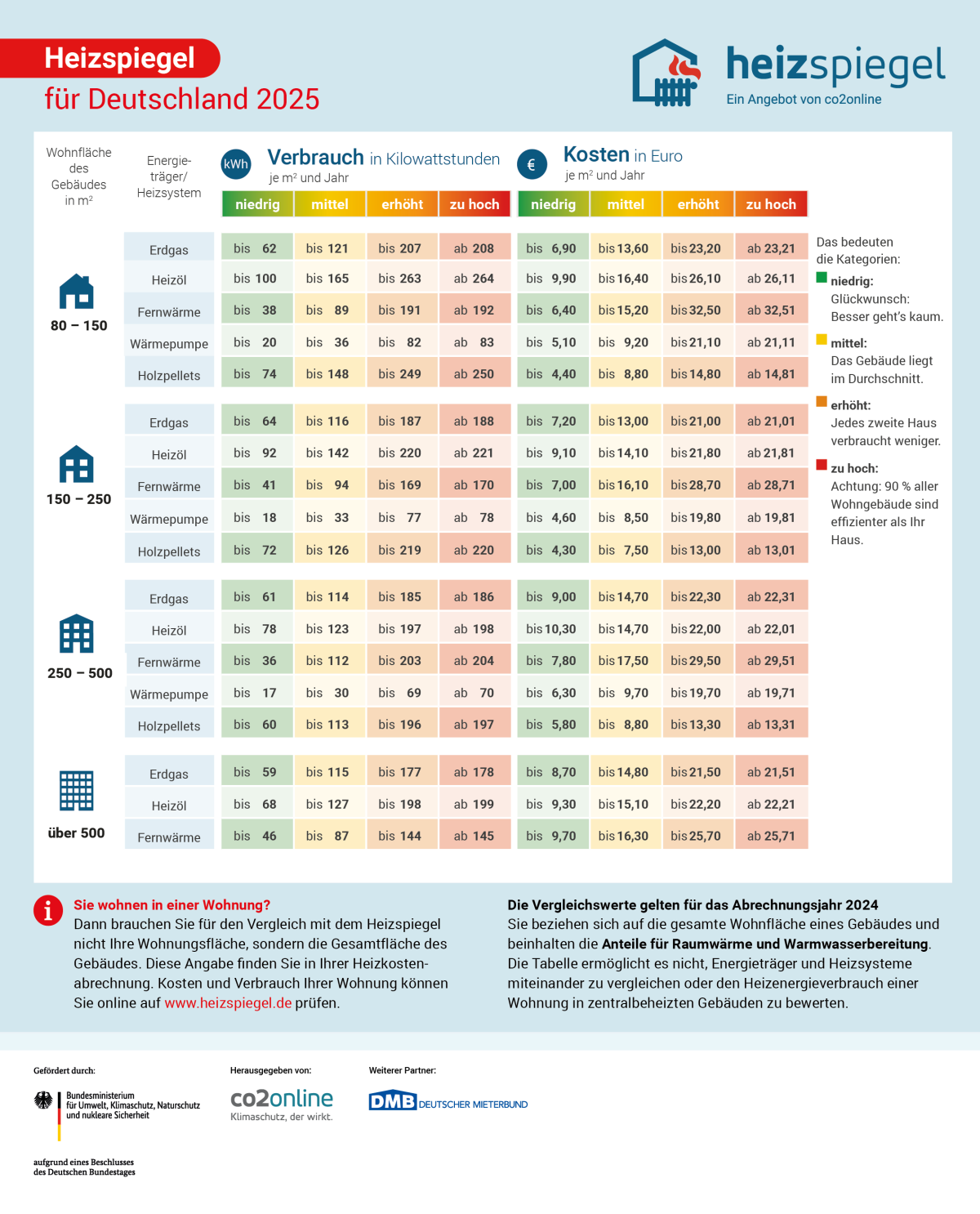

Wenn Sie aber einen Heizungstausch in Betracht ziehen, sollten Sie vorab Ihren Heizenergieverbrauch prüfen. Das geht am besten mit dem Heizspiegel 2025. Dieser zeigt Ihnen Verbrauch und Kosten anhand der Wohnfläche und des Heizsystems an. Befinden Sie sich im roten Bereich, kann dies am Sanierungszustand Ihres Gebäudes liegen.

Erkundigen Sie sich bei größeren Sanierungen zu möglichen Finanzierungen, Förderungen und steuerlichen Vorteilen. Zudem können Sie versuchen Ihren Energiebedarf zu senken, indem Sie Ihr Heizverhalten anpassen. Details zu den Heizungstechniken finden Sie auch im Ratgeber "Heizung".

Neue Heizung: An die Zukunft denken

Spätestens bis 2045 müssen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Entscheiden Sie sich bei einer Sanierung oder einem Heizungstausch deshalb zukunftsorientiert: Planen Sie frühzeitig und sorgfältig, denn meist ist es eine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. Lassen Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan für die Modernisierung ihres Gebäudes erstellen, da auch weitere Sanierungsprojekte einen Einfluss auf die Heizung haben können. Es sollte daher alles gut zusammen passen.

Überlegen Sie, wie Sie zukunftsfähige Heizsysteme wie eine Wärmepumpe, den Anschluss an ein Wärmenetz, Pelletheizung oder Solarthermie-Anlage bei sich umsetzen können. Sie sind nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern auch fürs Klima. Wenn Sie noch nicht komplett auf erneuerbare Energien umsteigen können, gibt es auch sogenannte Hybridheizungen, bei denen mehrere Wärmeerzeuger kombiniert werden. Lassen Sie sich unabhängig beraten, passend zu Ihrer Situation.

Gibt es ein Energielabel für Heizungen und was bringt es?

Neue Heizungen haben ähnlich wie Haushaltsgeräte, Energieeffizienzklassen. Die Klassen reichen von A+++ bis D und sollen helfen, ein energieeffizientes und klimafreundliches Heizsystem zu wählen. Allerdings ist das Label bei Heizungen nicht so hilfreich wie bei Haushaltsgeräten:

- Es zeigt nicht, wie viel die Heizung verbraucht und hilft so nicht bei der Entscheidung zwischen zwei Heizungen gleicher Funktionsweise.

- Außerdem können Hybridheizungen mit fossilen Brennstoffen zum Beispiel A+ erreichen, es werden also keine Faktoren wie Umweltfreundlichkeit oder steigende Energiekosten berücksichtigt.

- Die Effizienz einer Heizung hängt stark vom Zustand des Gebäudes ab – das kann das Energielabel nicht berücksichtigen.

- Nicht alle Heizungen haben ein solches Energielabel, für Solarthermieanlagen gibt es zum Beispiel keins.

- Ein weiteres Problem ist, dass in der Realität nur die Effizienzklassen A+++ bis B genutzt werden. Neue Heizungen, die schlechter eingestuft werden, gibt es praktisch nicht.

Wärmepumpe – Wärme aus Erde, Luft und Wasser nutzen

Wärmepumpen lassen sich in vielen Bestandsgebäuden effizient betreiben, insbesondere wenn diese gut saniert sind. Entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe ist die benötigte Vorlauftemperatur, also die Temperatur, die das Heizungswasser hat, das zu den Heizkörpern- oder Flächen fließt. Als Faustregel gilt: Ein Gebäude ist geeignet, wenn die Vorlauftemperatur der Heizung ganzjährig unter 55 Grad Celsius liegt. Bei vielen Gebäuden lässt sich das mit wenigen gezielten Dämmmaßnahmen und einer verbesserten Heizungsverteilung erreichen. Oftmals reicht es, wenige Heizkörper auszutauschen, die zu klein sind.

Planen sie klug - so vermeiden Sie unnötigen Einsatz des Heizstabs. Dieser erhöht dem Stromverbrauch. Auch eine zu groß ausgelegte Wärmepumpe ist im Betrieb ungünstig.

Wärmepumpen laufen ständig mit Strom. Deshalb ist es wichtig, dass sie effizient arbeiten und hohe Jahresarbeitszahl erreichen. Diese Zahl zeigt, wie viel Wärme im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt wird. Bei einer Jahresarbeitszahl 4 werden beispielsweise aus einem Teil Strom vier Teile Wärme erzeugt. Es kann sich auch lohnen einen speziellen Stromtarif für Wärmepumpen zu nutzen. Optimal: Wer eine Photovoltaikanlage besitzt, kann seine elektrische Wärmepumpe temporär auch mit selbst erzeugtem Strom betreiben.

Wärmepumpen sind auf den ersten Blick teurer als konventionelle Heizungskessel. Im Neubau können Sie aber zusätzliche Kosten wie das Legen eines Gasanschlusses oder den Bau eines Schornsteins vermeiden – auch der regelmäßige Schornsteinfegerbesuch fällt weg. Auch den klassischen Heizungskeller braucht es nicht mehr, die Wärmepumpe kann mit in einem kleineren "Technikraum" aufgestellt werden. Wird die Wärmepumpe effizient betrieben, gleichen die günstigeren Heizkosten die Investition bei der Anschaffung aus.

Wärmepumpe als Hybridheizung

Wer noch nicht komplett auf erneuerbare Energien umsteigen kann, kann eine Hybridlösung wählen – zum Beispiel aus Wärmepumpe und Brennwertkessel. Diese Kombination wird als kompakte Hybridheizung angeboten, wo alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Die Anlage kann wie eine konventionelle Heizung angeschlossen werden. Ein Nachteil: Sie sind weiterhin von fossilen Energien und den damit verbundenen Preissteigerungen abhängig. In schlecht sanierten Gebäuden, in denen eine Wärmepumpe noch nicht effizient genug arbeiten würde, lohnt es sich über eine Wärmedämmung und weitere Maßnahme nachzudenken.

Ausführliche Informationen zu Funktion, Anschaffung und Voraussetzungen von Wärmepumpen finden Sie im verlinkten Artikel und im Ratgeber "Wärmepumpe".

Fernwärme – klassische Wärmelieferung aus Abwärme

Etwa 5,5 Millionen Haushalte in Deutschland heizen – meist in Mietwohnungen – aktuell mit Fernwärme. Fernwärme wird häufig über Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt, beispielsweise in einem Kraftwerk oder einer Müllverbrennungsanlage. Die dort freigesetzte Wärme wird über gedämmte Rohre zu den Haushalten transportiert.

Fernwärme ist eine sehr effiziente Form der Energiegewinnung, jedoch nicht für alle eine Alternative: Denn Fernwärme ist nicht überall verfügbar, sondern wird nur in bestimmten Straßen oder Stadtgebieten angeboten. Bis Mitte 2026 in Großstädten und Mitte 2028 in kleineren Gemeinden müssen alle Kommunen eine Wärmeplanung erstellen. Diese zeigt auf, welche Gebiete künftig mit Fernwärme, Wasserstoff-Netzen oder anderen leitungsgebundenen Energien versorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob Fernwärme an Ihrem Wohnort verfügbar ist und entscheiden Sie, ob der Preis für Sie attraktiv ist.

Ein Vorteil von Fernwärme ist, dass Sie sich um Betriebskosten für Wartung oder Messungen des Schornsteinfegers nicht kümmern müssen.

Aber: Fernwärmenetze sind meistens Monopole und ein Wechsel des Wärmelieferanten ist, – anders als beispielsweise bei der Gasversorgung, – nicht möglich. Fernwärme zu nutzen bedeutet eine langfristige Bindung an einen Versorger und dessen Preise, denn Fernwärmelieferverträge haben oft lange Laufzeiten von bis zu 10 Jahren.

Solarthermie: Solaranlage für Warmwasser und Heizung

Sonnenenergie für Wärme nutzen? Das geht: Wie Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln, erzeugen Solarthermie-Anlagen damit Wärme. Diese können Sie für die Warmwassererwärmung nutzen und auch zur Heizungsunterstützung, wenn diese groß genug ist.

Da Sonnenenergie nicht gleichmäßig übers Jahr verteilt verfügbar ist, werden solarthermische Anlagen oft mit einem weiteren Wärmeerzeuger kombiniert. Dies kann je nach Situation ein Gas- oder Ölbrennwertkessel, ein Pelletkessel, ein Heizstab, eine Wärmepumpe oder eine Brauchwasser-Wärmepumpe sein. Auch Solarthermie und Photovoltaikanlagen können sich sinnvoll ergänzen, wenn genügend Platz vorhanden ist. Bei kleinen Dachflächen können Sie Photovoltaik-Solarthermie (PVT)-Kollektoren nutzen. In einem PVT-Kollektor können Sie gleichzeitig Strom und Wärme aus Sonnenenergie gewinnen.

Bei der Planung und Dimensionierung einer solarthermischen Anlage sollten Sie alle Komponenten beachten:

- die Solarkollektoren auf dem Dach,

- die Solarstation mit Regelung

- sowie den Speicher für das Warmwasser.

So hängt der Ertrag einer Solaranlage beispielsweise von Fläche, Ausrichtung und Neigung der Kollektoren ab. Für eine effiziente Nutzung der Solarthermie-Anlage sollte sie für den tatsächlichen Warmwasser- oder Heizwärmebedarf geplant werden, welcher von der Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt sowie der Wohnfläche des Gebäudes abhängt.